Eine schwäbische Hausfrau namens KI

Das Treiben von Musks DOGE gibt sich hypermodern – ist aber im Grunde die Zombie-Version einer totgeglaubten Sparpolitik.

Erst einmal muss ich zugeben: Mein angestrebter Wochenrhythmus leidet gerade extrem. Das hat einerseits mit ein paar Texten zu tun, die in den kommenden Tagen erscheinen werden. Andererseits mit dem Flooding-The-Zone-with-Sh**-Kurs, der gerade von mehreren Seiten gleichzeitig auf uns alle einprasselt. Man kann gar nicht so viele Newsletter schreiben, wie man gerne würde – und schreibt am Ende keinen. Ein Gedanke erscheint mir aber zumindest so vorläufig zeitlos, dass ich ihn hier mal ausformulieren möchte: Es geht um KI als Brecheisen der Austerität.

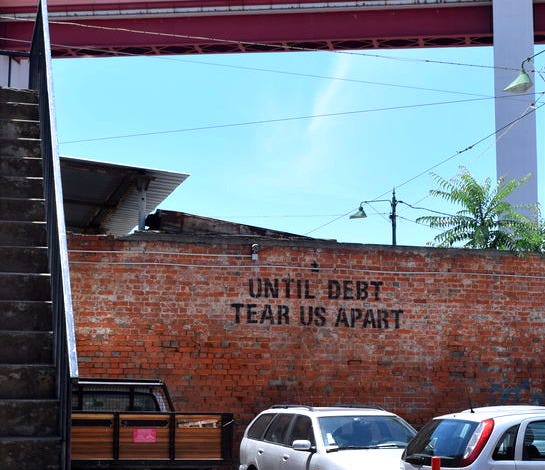

Der Institutions-Abrisskurs von Elon Musk und seinem Department vermeintlicher Effizienz, hierzulande oft euphemistisch “Sparkurs” oder “Bürokratieabbau” genannt, ist in seiner Drastik natürlich ziemlich einzigartig. Mehrere Leute haben aber bereits darauf hingewiesen, dass die dahinterstehende Logik alles andere als neu ist und hier in einer Art radikalen Zombie-Form auftritt: Vor allem in Griechenland dürften sich einige derzeit an die Troika-Maßnahmen ab 2010 erinnert fühlen, bei denen von den Griechen ungewählte “Experten” tausende Beamte auf die Straße setzen ließen und kaum erfüllbare Kürzungen verlangten, unter denen etwa das Gesundheitssystem fast vollständig in die Knie ging. Glaubte man in den investitionsreichen Biden-Jahren, dass die Dogmen des “Gürtel-enger-Schnallens” zumindest in den USA überwunden waren, kehrt sie dort gerade in Form eines staatszersetzenden Revivals zurück.

Was im Falle des DOGE-Treibens ebenfalls wie die nächste Stufe eines bekannten Musters auffällt, ist die Kombination von Kürzungen mit Versprechen von Digitalisierung und KI, die den eigentlich alten Spar-Lehren plötzlich eine utopische Note gibt. Der neue Chef der Technology Transformation Services in den USA, ein ehemaliger Tesla-Ingenieur, will dem federal government einen “AI-First”-Ansatz aufdrücken, alles im Namen der Effizienz natürlich. So modernisierungs- und digitalisierungsbedürftig so manche Behörde oder Firma sein mag: Es ist auffällig, dass die Dringlichkeit einer digitalen Neuaufstellung oft genau dann aufkommt, wenn Kürzungen anstehen, Mitarbeiter gehen müssen oder demokratische Mitsprache begrenzt werden soll.

Künstliche Intelligenz hat in dieser Hinsicht eine besondere Schlagkraft: Durch den sie umgebenden Mythos, Arbeitskräfte und deren Expertise durch eine schlichte Masse an Daten ersetzen zu können, wirkt sie wie eine maschinengewordene schwäbische Hausfrau. Auch wenn KI hierzulande noch keine Behörden lenkt, wird sie von manchen bereits als Allheilmittel für alle jene Bereiche vorgebracht, in denen seit Jahren Investitionen, Fachkräfte und die Überwindung von Sparmantren vonnöten wären: Pflegekrise? Pah, dank KI kann ein Pfleger sich künftig um zehn Leute gleichzeitig kümmern! Lehrermangel? Unterricht mit Sprachbot tut es doch auch! Asylanträge? Entscheidet die KI, natürlich total wertneutral! Klimakrise? Bald erfindet die KI Kernfusion, wir brauchen nur noch ein paar hundert Datencenter.

Natürlich kann KI in einigen Branchen und Behörden auch ein Hilfsmittel für deren Mitarbeiter sein, vielleicht sogar auf revolutionäre Art. Das wird meiner Meinung nach aber vorerst nicht – wie von manchen erträumt – zu besseren Arbeitsbedingungen oder gar einer Welt ohne Arbeit führen. Im Gegenteil: Wer sich für Arbeitnehmerrechte, demokratische Teilhabe oder faire Löhne einsetzt, wird sich in den kommenden Jahren oft mit dem Verweis auf Künstliche Intelligenz konfrontiert sehen – und zwar als Totschlag-Gegenargument zu den eigenen Forderungen. Anstatt die Zustände zu verbessern, könnte die KI damit am Ende den genau gegenteiligen Effekt haben: Die Einbetonierung des Status Quo, nur eben in billiger, einfallsloser, fehleranfälliger und damit letztlich auch: ineffizienter.

Bis nächste Woche!

Quentin